こんにちは、B6の片岡です。

9月15日(月)から17日(水)の3日間、株式会社AGRI-PASS 江南社長のご自宅での合宿に参加させていただきました。

合宿の目的は、福岡県JAみなみ筑後 瀬高選果場でのヒアリングです。

Day1

江南社長のご自宅は、「サツキとメイの家」を彷彿とさせる、広々とした伝統的な日本家屋でした。

まっくろくろすけのように、どこからともなく頻繁に現れるヤスデたちも大歓迎してくれました。

みんなで残置物の片付けなどをお手伝いしましたが、伝統的で美しい品々の中には少し不気味さを感じるものもあり、ノスタルジーを感じました。

夕食は、江南社長が「日本で一番おいしい」と強く推奨してくれたリンガーハットの餃子でした。

確かにおいしかったですが、「もっとおいしい餃子はたくさんある」という結論になりました。

後日、大阪王将の餃子をたべた際、ふと「確かにリンガーハットの方がおいしかった」と感じました。

社長の言葉の真意や、「あの時、あの場所で食べたからこそ最高においしかった」という体験価値について、もう少し議論すべきだったと少し後悔しています。

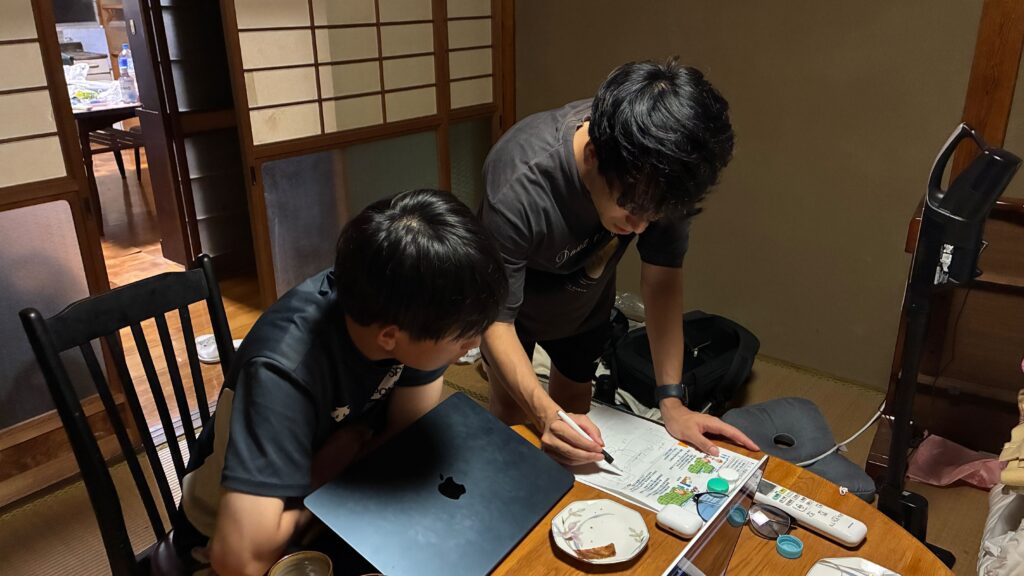

帰宅後は、僕以外は夜遅くまでお仕事モードでした。

僕は睡魔に敗れ、記憶はあまりありません。

Day2

朝食は、江南社長おすすめの「まるこ」というお店で、鹿児島県産の黒豚を贅沢に使ったとん汁定食をいただきました。

とん汁はもちろん絶品でしたが、それ以上に衝撃的だったのがサービスでいただいた佃煮です。

ラッキー程度でペロリとたべてしまい、写真を撮るのを忘れてしまいました。

偏食気味で、朝食を食べる習慣がない僕ですが、このとん汁と佃煮なら毎朝食べたいと思えるぐらいおいしかったです。

昼食は、自然の中で鹿肉BBQを楽しみました。

貴重な体験でおいしかったですが、やはり牛肉には及ばないというのが率直な感想です。

ここで大活躍したのが「味の素」でした。

大量に投入すると、鹿肉の旨味が劇的に引き出され、驚くほどおいしくなりました。

大自然の中でのBBQ、スマートフォンで演出する焚き火の音、ワイルドな鹿肉、うま味調味料という人類最大のイノベーション、のコンボに強いサピエンスを感じました。

夜の軽い飲み会では、意外にも真面目な議論が白熱しました。

例えば、「最初の注文の時点で、シメに何を食べるかまで決めておく」という話から、物事を逆算して考えることの重要性を学びました。

特に長く続いた議論は、天津飯 vs 天津炒飯についてです。

江南社長は、「世の中の天津飯は全て天津炒飯でいい」と豪語するほどの天津炒飯派でしたが、僕は天津飯派でした。

後日、大阪王将の天津炒飯を食べたのですが、意外と天津炒飯はおいしかったです。

ただ、後半になるにつれて味に飽きてきました。

天津飯は白ご飯のシンプルさが餡や卵の濃厚さをリセットするため、最後まで持続して飽きずに食べ進められます。

天津炒飯は、脳の報酬系を一気に刺激して短時間で強烈な満足感をくれます。

つまり、これら2つは異なるメカニズムでおいしさを成立させているのに、安易に見た目や名前で比較してしまったことを反省しています。

帰宅後は、翌日のヒアリングの準備をしていたのですが、ちょっとしたトラブルが発生しました。

襟付きのシャツを持参していなかったのです。

夜にコンビニへ探しに行きましたが見つからず、結局、江南社長のジャケットをお借りすることにしました。

次回からは忘れず準備しておこうと思います。

ただ、田舎の夜にコンビニに出かけたのは良い思い出です。

久しぶりに肉眼で観る星はすごく綺麗でした。

Day3

合宿の目的である、ヒアリングの当日です。

福岡県みやま市にあるJAみなみ筑後 瀬高選果場は、なすとセロリを中心に年間数千トンも扱うそうです。

繁忙期には1日あたり約40トン規模の出荷を行うなど、地域農業を支える要となっています。

僕はただ隣に座っているだけでしたが、江南社長の進行は非常にスムーズで勉強になることばかりでした。

特に印象的だったのは、入念に準備されたヒアリングシートです。

良い質問は、頭の回転ではなく準備で決まることを実感しました。

質問の準備の重要性は、偉人たちも指摘しています。

アインシュタインは、問題解決時間のほとんどを「適切な問い」を探すために費やすべきだと述べました。

ピーター・ドラッカーも、間違った問いに正しく答えることの危険性を説いています。

この経験から、イノベーションを生むのは閃きではなく、深く準備された問いそのものだと考えました。

しかし、ヒアリングシートには、調べればわかる程度の質問も含まれていました。

これは、空気を和ませるために初歩的な質問から始めるという江南社長の技術だと思います。

実際、ヒアリングはカジュアルに始まり、時間が経つにつれてスムーズに深くなっていきました。

Googleの「プロジェクト・アリストテレス」によると、優れたチームの土台は、メンバー個々の能力ではなく、メンバーが安心して初歩的な質問や大胆な提案ができる「心理的安全性」にあると結論づけられています。

「こんなことを聞いてもいいのか」と思われがちな質問を率先して行うリーダーの姿勢こそが、メンバー全員が安心して発言できるチームの土台を築くのだと感じました。

これは太田原ゼミのモットーである「書くか飲むか」にも近いと感じました。

私も少し質問させていただきましたが、もっと積極的に発言するべきだったという後悔が残ります。

ヒアリング後は選果場を見学させていただきました。

小学生の頃の社会科見学を思い出し、童心に返りました。

午後は江南社長と別れ、博多に向かいました。

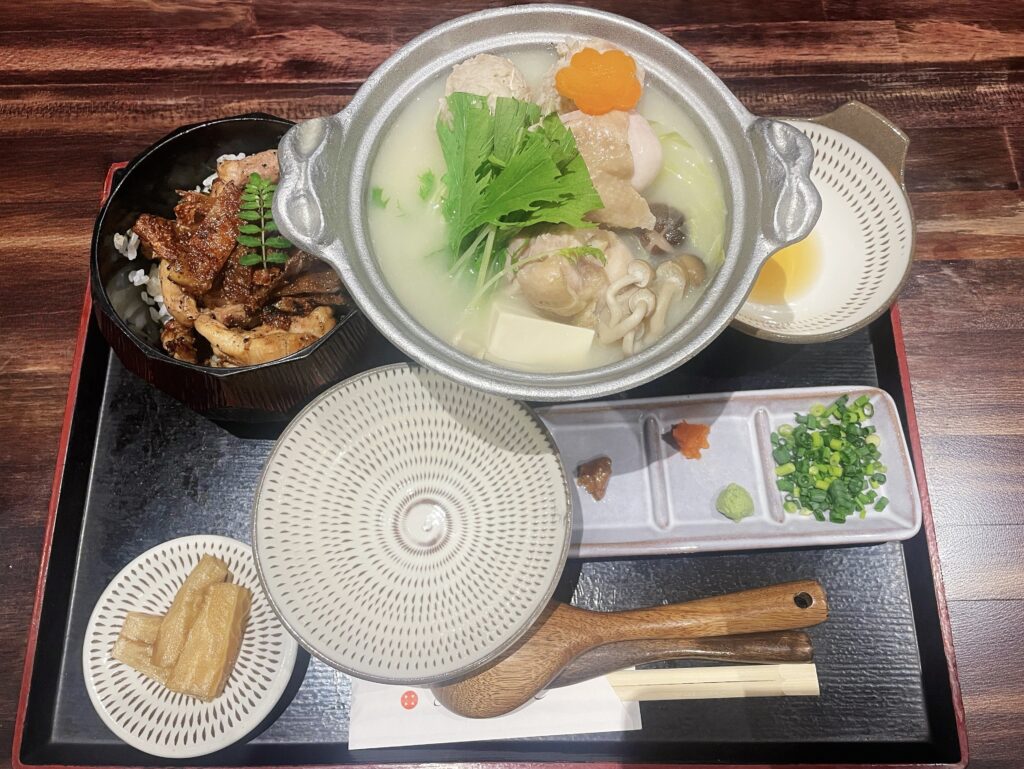

昼食は、社長おすすめの「とりまぶし」というお店で水炊きをいただきました。

野菜嫌いの僕ですが、AGRI-PASSの合宿ということで、野菜もたべてみました。

福岡の美味しい空気と雰囲気のおかげでおいしくたべることができました。

ここでもテーブルにはたくさんの調味料が並んでいて、とても可愛らしかったです。

急遽の参加ではありましたが、江南社長との親睦を深めつつ、ヒアリング現場に同行して技術を学ぶという目標を果たし、充実した3日間となりました。

また、リンガーハットの餃子から天津飯のあり方まで、日常に潜む何気ない出来事も抽象的に考えてみると様々な発見があり、数学的な面白さも感じました。

これは、生産性を求める会議などでは感じられない、田舎のゆとりのある暮らしの特徴だと思います。

小板研究室では、個性豊かなOBの方々との交流も盛んに行われています。

もし僕が無事にOBになることができれば、この経験を活かし、後輩たちと積極的に交流してみたいと思います。

最後になりますが、ご招待してくださった江南社長、そしてご紹介くださった小板先生、太田原先生に、心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

また挑戦したいです。